Big Eyes – Recensione

Pubblicato il 17 Gennaio 2015 alle 12:21

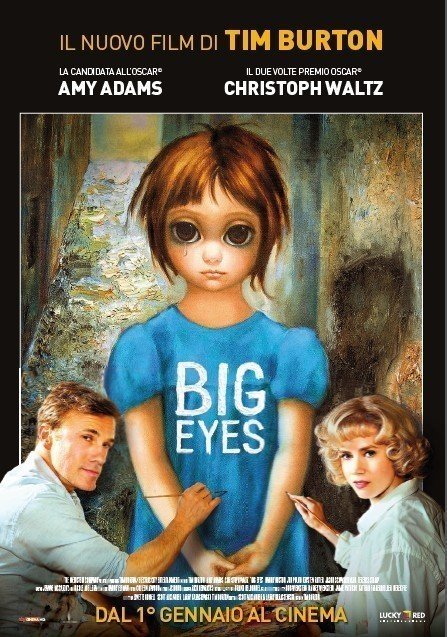

1958. Margaret Ulbrich fugge da Los Angeles con la figlia Jane lasciandosi alle spalle un matrimonio fallimentare e si stabilisce a San Francisco dove cerca di guadagnarsi faticosamente da vivere come pittrice di strada raffigurando bambini dagli occhi enormi. Nonostante il suo talento, il sessismo dell’epoca non le permette di mettersi in luce finché non incontra e s’innamora dell’affascinante Walter Keane, sedicente pittore che la aiuterà a vendere i quadri ma se ne assumerà la paternità.

Negli ultimi anni, Tim Burton ha mostrato una certa stanchezza nella realizzazione delle sue opere tipicamente gotiche. Frankenweenie si è rivelato un film mediocre, Dark Shadows noioso come solo Sweeney Todd aveva saputo esserlo in precedenza mentre Alice in Wonderland, commissionato dalla Disney, è stato sì remunerativo ma anche una discutibile e poco autoriale razionalizzazione dell’opera di Lewis Carroll.

Il regista decide saggiamente di cambiare registro per portare sullo schermo la sua seconda opera biografica. Dopo il sottovalutato Ed Wood tocca alla curiosa vicenda della pittrice americana Margaret Ulbrich la cui peculiarità è quella di ritrarre i suoi soggetti con occhi di grandezza sproporzionata. Burton coglie l’occasione per imperniare il film su una semplice ed immediata metafora.

Gli occhi rivelatori, specchio dell’anima, sono anzitutto quelli azzurri, profondi, tristi ed ingenui di Amy Adams, intensamente calata nel ruolo della protagonista. Gli fa da contraltare lo sguardo bugiardo di Christoph Waltz, sempre magnifico, ipnotico ed istrionico nel tratteggiare personaggi ambigui, in questo caso il truffatore Walter Keane che sposa Margaret e ne vende i dipinti spacciandoli per suoi così da poterli piazzare più facilmente nel contesto socio-culturale fortemente maschilista degli anni ’50-’60.

La caratterizzazione dei personaggi sembra partire sempre dai loro occhi, quelli innocenti ed indagatori di Jane, figlia di Margaret, quelli verdi e scaltri di Krysten Ritter, amica della protagonista, quelli miopi del giornalista che segue e racconta la vicenda, quelli glaciali ed inquisitori del critico d’arte interpretato dal mitico Terence Stamp, quelli orientali ed affilati del giudice che dovrà dirimere la controversia legale tra i due coniugi.

Ma lo sguardo principale è quello di Tim Burton, in soggettiva, in campo lungo, scruta, spia, fissa i personaggi negli occhi rivelandone l’anima al pubblico, direttamente, attraverso la grata di un confessionale, o è l’occhio maligno a guardare noi dal buco di una serratura. La storia dal tono sottilmente satirico e deliziosamente grottesco è chiaramente romanzata, con le dovute, legittime licenze, ed ha una breve ma avvincente svolta thrilling prima della parte conclusiva. La ricostruzione scenografica dell’epoca è illuminata da sgargianti colori primari, come già in Edward Mani di Forbice, e la narrazione procede accompagnata dai temi briosi, incalzanti e delicati di Danny Elfman, immancabile collaboratore del regista.

Una boccata d’aria fresca per Tim Burton che aveva evidentemente bisogno di allontanarsi dalle atmosfere dark che contraddistinguono la maggior parte delle sue opere dimostrandosi ancora in grado di notevoli guizzi autoriali coadiuvato da due interpreti in grande spolvero. Non sarà un capolavoro, resta forse troppo monocorde senza un autentico apice emotivo o un momento davvero esaltante, si siede sull’idea iniziale ma la sviluppa con onestà consegnando al pubblico un prodotto assolutamente gradevole.